Seit Mitte April sind alle Atomkraftwerke in der Bundesrepublik vom Netz. Doch was geschieht nach dem Ausstieg? Wenn ein Atomkraftwerk abgeschaltet wird, dauert es Jahrzehnte und kostet Milliarden Euro, bis an seiner Stelle eine "grüne Wiese" blühen kann.

AKW Isar 2

AKW Isar 2

Einfach Abreißen geht nicht

Drei Wege stehen zur Auswahl, um ein Atomkraftwerk zurückzubauen: Der "sichere Einschluss", der "direkte Rückbau" oder der "Rückbau nach sicherem Einschluss". In Deutschland wird seit 2017 nur noch der direkte Rückbau genehmigt. Dabei wird das Atomkraftwerk nach Ende des Regelbetriebs auseinandergebaut. Die verstrahlten Bauteile müssen vor Ort aufwendig zerlegt und, soweit möglich, gereinigt werden. Das Konzept des sicheren Einschlusses wurde für die Atomkraftwerke in Lingen (1985) und in Hamm-Uentrop (1993) genehmigt. Der Begriff "sicherer Einschluss" ist dabei reichlich euphemistisch. Die gefährliche Strahlung verbleibt eingeschlossen im AKW. Naturkatastrophen, Anschläge, Unfälle und Materialermüdung können sie jederzeit entweichen lassen.

Rückbau von AKW dauert Jahrzehnte

Bevor mit dem Rückbau eines AKW begonnen werden kann, müssen die Brennelemente zuerst mehrere Jahre im AKW abkühlen. Anschließend werden sie in Castoren eingeschlossen und am AKW zwischengelagert. Die Entsorgung in ein tiefengeologisches Lager wird noch bis ins nächste Jahrhundert dauern. Der Rückbau von Atomkraftwerken verschlingt nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Geld. Es wird davon ausgegangen, dass pro Kraftwerk mindestens eine Milliarde Euro Rückbaukosten notwendig sind. Für das AKW Greifswald wird mit Kosten von 6,5 Milliarden Euro gerechnet und die Erfahrung zeigt, dass die Kosten weiter steigen.

Verseuchte Bausubstanz

Auch die Bausubstanz an sich ist äußerst problematisch. 1,8 Millionen Tonnen Abfall müssen zum Beispiel am AKW Greifswald entsorgt werden, ein Drittel davon ist radioaktiv verseucht. Rund drei Prozent der Abfälle eines AKW bleiben stark radioaktiv. Sie müssen gemeinsam mit den Brennelementen aus den Reaktoren dauerhaft eingelagert werden. Ein Großteil der Abfälle soll ein mehrstufiges Verfahren durchlaufen und so gereinigt werden. Anschließend werden diese gering radioaktiven Abfälle „freigemessen“ und damit aus dem Zuständigkeitsbereich von Atomgesetz und Strahlenschutzverordnung entlassen . Die Abfälle gelangen anschließend auf normale Hausmülldeponien oder werden dem Wertstoffkreislauf zugeführt. So kann AKW-Schrott zum Straßenbau oder in Haushaltsgegenständen wie Kochtöpfen landen. Der BUND kritisiert diese Praxis des Freimessens und insbesondere die angesetzten Grenzwerte.

Brennelemente, Urananreicherung und Forschung: Nach dem Ausstieg geht es weiter

(BUND)

(BUND)

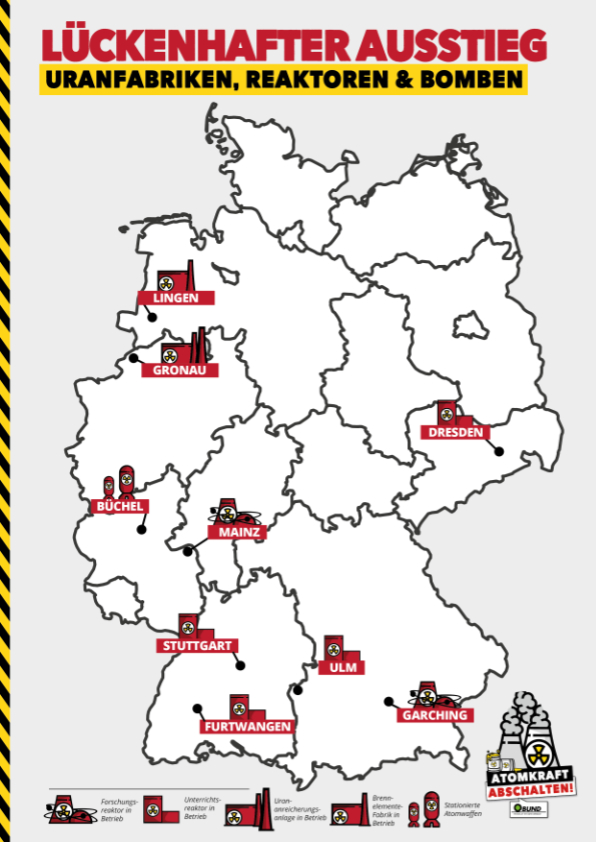

Trotz beschlossenem Atomausstieg laufen in Deutschland weiterhin Uranfabriken. In Gronau (NRW) wird Uran angereichert und in Lingen (Niedersachsen) werden Brennelemente gefertigt. Sie versorgen marode Atomkraftwerke weltweit mit Brennelementen. In Lingen wurden im Jahr 2022 über 650 Brennelemente mit 215.000 kg Uran hergestellt. Schon mehrfach kam es in der Fabrik zu Störfällen. Auch von den Transporten zur Anlage gehen Gefahren aus. Wöchentlich wird die radioaktive Fracht in ungeschützten LKW ohne hinreichende Notfallpläne transportiert. Die Uranfabrik in Gronau ist gemessen an ihrer Kapazität eine der größten Anlagen der Welt. Sie liefert Vorprodukte für Brennelemente. Expert*innen schätzen, dass es nur zwei bis drei Wochen dauert, um in der Anlage atomwaffenfähiges Material herzustellen. Die Fabrik ist von denselben Gefahren bedroht wie Atomkraftwerke und oberirdische Zwischenlager. Naturkatastrophen, Anschläge, technisches oder menschliches Versagen können ungeahnte Folgen haben. Auch hier kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Störfällen.

Forschungsreaktor in Bayern

Auch in Bayern geht das Atomzeitalter trotz des sogenannten Atomausstiegs weiter. Die Technische Universität München betreibt in Garching bei München den leistungsstärksten Forschungsreaktor Deutschlands. Seit Inbetriebnahme 2004 wird der Reaktor mit hochangereichertem, waffenfähigen Uran betrieben. Damit untergräbt der Reaktor internationale Bemühungen zur Abrüstung und zur Nichtverbreitung von Atomwaffenmaterial.

Der Atomausstieg in Deutschland ist also lückenhaft. Der BUND fordert die Bundesregierung auf, die Atomanlagen zu schließen und das Kapitel Atomkraft in Deutschland endlich vollständig zu beenden.

Warum unsere Arbeit gegen Atomkraft weiter geht:

Die letzten AKW sind vom Netz. Endlich. Doch die Gefahr schwelt weiter. Zum Beispiel in 16 unzureichend gesicherten Zwischenlagern für hochradioaktive Abfälle. In Lingen und Gronau werden weiterhin Brennstoffe für ausländische AKW produziert.

Der BUND setzt sich weiter ein: gegen die Atomlobby, für sichere Zwischenlager und ein Ende der Brennelemente-Produktion! Ihre Spende hilft dabei.